[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

東北出身ですし、その後、北京、ミシガンで暮らしましたから、

暑いより寒いほうが過ごしやすいのですが、

蘇州の寒さには慣れません。

といはいえ、暑いよりはまったくいいです。

家の中の暖房は、オイルヒーターとエアコンなのですが、

今日はオイルヒーターだけ使って、室温14℃。

あまり温度を上げると、今度は空気が乾燥しますしね....

部屋が日本よりも広い分、温まらないんです。

そして湿度も上がらない。

これでも加湿器つけているんですよ!

それでもなかなか湿度があがらない!!

ちなみにモコモコといろいろ着ています。

下着2枚に、フリース着て、その上にキルティングの袖なし、そして首にマフラー。

足は、タイツと靴下にレッグウォーマー。

そんな現在の外の様子は

どちらもさきほど写したスクリーンショットなのですが...

どちらが正確なんでしょうねぇ...

~>゜)~<蛇足>~~

オイルヒーターの前から離れないクジャ。

そして作ったもの...

・ジンジャービネガー なんのことはないショウガと酢をブレンダーにかけたもの。(400gのマヨ瓶一つ分)

・青唐辛子の酢漬け 青唐辛子を刻んで酢につけただけ... (400gのマヨ瓶一つ分)

・紅白なます スライサーを使うのでこれまた簡単にできるし... (500グラムほどの大根を使いました)

・豆もやしのナムル ゆでて、ゴマ油などと混ぜるだけ... (豆もやし350g分)

そこまでつくって、寒い中のキッチンで体が冷えてしまい、作業中止!

(キッチン、寒いんですよ!!!(>_<))

ほかにトマトケチャップ、ドレッシング、タコミートとか作りたかったんですけどね。

体が冷えた作業後、生姜入りホットコーラで体を温めました(*^^*)

そういえば明後日(22日)は冬至だと思いいたりました。

立冬のころ、もう冬になるのねぇ... と思ったのですが、

その後ぼんやりと過ごしすぎました (^^ゞ

日本では冬至カボチャといいますが、

中国では冬至には餃子を食べます。

かぼちゃの餃子を食べる地方もあるとか...

(いつでも餃子じゃないの?という突込みはなしにしてください。)

(私もそう思っています... (^▽^))

かぼちゃの餃子...

日本の方には不思議かもしれませんが、

中国にはいろいろは具の餃子があります。

たいていは一種類の野菜と肉です。

我が家の子供たちが小さいころ、お気に入りは人参の餃子でした。

色もきれいだし、甘みがあっておいしいんですよ。

私は中国セロリが好きです。

でもやっぱり白菜の餃子が無難ですね...。

三鮮という3つの種類の具材+肉の餃子もあります。

昔は、どどど~~~んと餃子を作ったものですが、

(一度に数十個)

最近は怠け者で冷凍ものを買っています。( -_-)

当たりはずれのない白菜と肉の餃子がほとんどです。

もちろん作るのは水餃子。

スープ餃子...? 邪道です。

スープにするならワンタン(馄饨)です。

話がそれてしまいましたが、

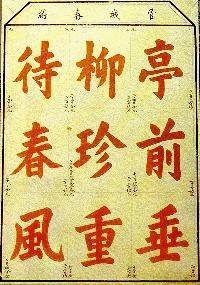

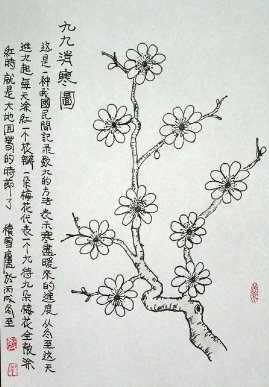

冬至には春待ちのイベント「消寒図」の準備をしたいです。

冬至から9日x9回で春を待つのですが、それを「数九(九を数える)」といいます。

「消寒図」は、九弁の梅や、九画の漢字を使った句を用いるのですが、

お天気を書いていく夏休みの宿題のようなものもあります。

この「数九」には数え歌のようなものもあります。

一九、二九はまだまだだ序の口だ。

三九、四九で犬猫が凍え死ぬ。

五九、六九で柳が芽吹き、

七九で川の氷がとけて、八九で雁がとんでくる。

九九八十一で畑仕事。

おおざっぱにはこんな感じでしょうか。

冬至から9x9= 81日後(「出九」といいます)

実は私の誕生日だったりその前後です。

なのでもう年を重ねるのは嫌な私ですが、

冬の間ばかりはは、誕生日が待ち遠しく感じます。(^^ゞ

~>゜)~<蛇足>~~

メインサイトの「消寒図」、「数九」も参照いただけたら嬉しいです。

~>゜)~<蛇足2>~~

北京住まいが長かった我が家ででは餃子は、最低でも50個は作りました。

水餃子はおかずではなく、主食です。

餃子の日は、餃子+おかず(野菜の炒め物)などという食卓になります。

そして余った餃子が、あくる日、焼き餃子で復活します。

餃子をつけるのは、香醋(中国の黒酢)のみ。

ニンニクは餃子には入れません。

という記事を読みました。

ほうじ茶ラテは試したことがありませんでしたが、

おいしそうですね!!

今度作ってみよう!!!

そういう私は

プーアル茶ラテをたまに飲んでいます(^^ゞ

緑茶ラテの存在を知って、その後、いろいろな中国茶で作ってみて、

これはOKと時々作っているのが「プーアル茶ラテ」。

なかなかいけますよ!

興味のある方は試してみてください。

(レシピなんてありません。お茶をプーアル茶にするだけです。)